鳥取で学んだこと③

大学2年になると、本格的に獣医学教育が始まりました。

まずは解剖学です。

犬と猫だけではありません。

犬・猫・牛・馬・羊・豚・鶏の体の構造と名前を全て覚えるのです。それも凄く細かい。

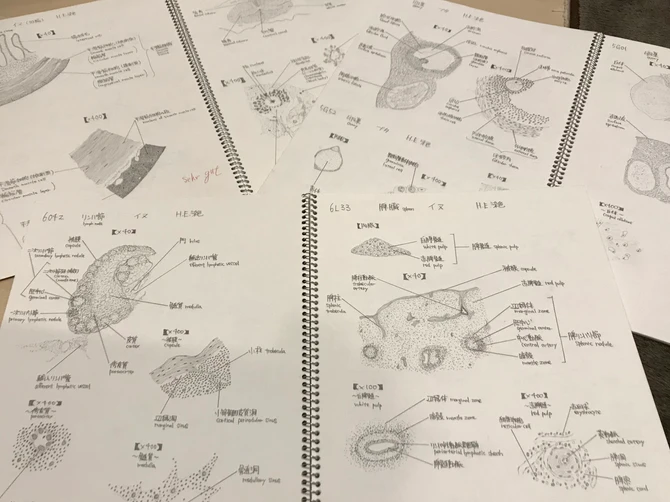

例えば、「大腿骨」のこの部分は?滑車溝、大転子など、骨の各部位に名前が付いています。頭蓋骨なんかは、神経や血管が出入りする穴がとてもたくさんあり、またそもそも頭蓋骨はたくさんの骨が集まって一つの頭蓋骨となっているので気が遠くなりました。動物種ごとでの違いももちろん覚えます。骨や筋肉、内臓器などを観察しながら細かくスケッチをしていきます。

肉眼的な解剖学が終わったら、今度は顕微鏡にて観察する組織学です。実習室にこもって顕微鏡を覗きながらスケッチをする毎日でした。

とにかく、記憶・暗記の毎日でした。

これらの細かい知識を、今も私が全て覚えているかというと、

残念ながら答えは「No」です。

しかし、手術をするにあたって覚えていないといけない局所解剖学や、病気の細胞診などの診断をするのに正常な組織を覚えていないと仕事ができません。そういった必要な知識を維持しつつ、さらに必要に応じて今でも教科書を開き復習して思い出すといった作業をしています。

大学を卒業して鳥取から名古屋に引っ越すときに、いろんなものを捨てました。しかし解剖学・組織学での努力の証であったスケッチブックは捨てずに持ってきて、今でもたまに開いています。

今は今で大変ですが、10年以上前の自分もそれはそれで頑張っていたなあと、懐かしく思います。

動物医療センター とよた犬と猫の病院

院長

北原 康大